К числу очень рано (через несколько часов после травмы) появляющихся контузионных изменений принадлежит так называемое коммоционное помутнение сетчатки (Commotio retinae). При этом офталмоскопически обнаруживается молочно-белого или молочно-серого цвета очаг в макулярной области или на периферии сетчатки. Размеры его сильно варьируют. В зависимости от локализации очага имеет место понижение зрения различной степени.

Контузионное помутнение (отек) сетчатки является следствием нарушения проницаемости стенок поврежденных сосудов сетчатки и хориоидеи. Помутнение сетчатки обычно исчезает бесследно через 1—3 дня, но описаны случаи, когда оно держалось несколько недель и даже месяцев, оставляя после себя очаги пигментации и дегенерации в сетчатке (П. И. Гапеев, О. И. Шершевская).

По-видимому, такая задержка обратного развития коммоционного отека сетчатки связана с индивидуальной реактивностью организма или с недостаточно тщательно проведенным лечением в первые дни после травмы, когда пострадавшие особенно нуждаются в покое (постельный режим).

Другим частым контузионным изменением сетчатки являются кровоизлияния, которые могут быть преретинальными и ретинальными. Офталмоскопически преретинальные кровоизлияния имеют вид резко ограниченных, иногда выдающихся в стекловидное тело ярко-красных очагов. Верхняя граница их иногда располагается в виде горизонтальной линии и меняет свое положение при наклоне головы. Преретинальные кровоизлияния иногда достигают значительных размеров. Они располагаются преимущественно в макулярной зоне и потому вызывают резкое падение зрения. Поскольку, однако, кровь в этих случаях располагается подобно экрану впереди сетчатки, зрение после рассасывания геморрагии может восстановиться.

Ретинальные кровоизлияния локализуются в слоях сетчатки. Обычно они располагаются по ходу сосудов в любом участке глазного дна. Офталмоскопически они выглядят в виде полосок и пятен различной формы, в зависимости от локализации в тех или иных слоях сетчатки. Иногда они достигают значительных размеров. Рассасываются они медленно, но часто без следа. В отдельных случаях после кровоизлияний остаются очаги депигментации или пигментные пятна в сетчатке.

Значительно реже, чем коммоционное помутнение и кровоизлияния, при контузиях наблюдаются разрывы сетчатки. Чаще всего они являются следствием растяжения сетчатки или кистевидной дегенерации ее на почве травм.

Излюбленными местами травматических разрывов сетчатки являются область желтого пятна и зубчатая линия (отрывы). Разрывы могут быть единичными и множественными.

Размеры их колеблются от долей соска до нескольких диаметров соска зрительного нерва. По характеру и по форме они бывают дырчатыми или клапанными. Относительно часто после контузий наблюдаются отрывы сетчатки от зубчатой линии.

Офталмоскопически разрывы сетчатки имеют вид ярко-красных участков, ограниченных серым, слегка волнистым краем ткани сетчатки. Контузионные разрывы сетчатки иногда сочетаются с разрывами сосудистой оболочки. Наблюдались «частичные разрывы сетчатки», например разрыв только пигментного эпителия (З. А. Павлова-Каминская и Е. М. Бочевер).

При травматических разрывах сетчатки отслойка ее наступает не всегда. Это связано с тем, что вслед за таким разрывом быстро развивается воспалительный процесс, ведущий к спаянию сетчатки с подлежащими тканями.

Отслойка сетчатки на почве контузии может явиться не только следствием разрывов ее и субретинальных кровоизлияний (ранние отслойки), но также — результатом образования соединительнотканных тяжей в стекловидном теле (поздние отслойки вследствие пролиферирующего ретинита). Особенно часто отслойка сетчатки наблюдается у миопов, у которых она возникает даже после сравнительно легких контузий.

Высокой ранимостью отличается макулярная область сетчатки. В. Н. Архангельский объясняет это ее архитектоникой. Контузионные изменения в желтом пятне могут носить изолированный характер, но нередко они сочетаются с повреждениями периферических отделов глазного дна. В макулярной области, как уже упоминалось, могут наблюдаться геморрагии, пигментные очаги, отек и дырчатые дефекты. Офталмоскопически при продырявливании желтого пятна виден ярко-красный круглый участок размером меньше диаметра соска, с серовато-мутными краями. Это видна обнаженная хориоидея. В поздних случаях иногда наблюдаются в области желтого пятна соединительнотканные тяжи и атрофические очаги. Дырчатый разрыв желтого пятна после боевой травмы впервые описал Т. Н. Герасименко.

Расстройства зрения при контузионных поражениях сетчатки зависят от величины, характера и локализации возникающих в ней патологических изменений.

Лечебные мероприятия при контузиях заднего отдела глазного яблока должны начинаться в возможно более ранние сроки. Лечение, как и при контузионном гемофталме, должно носить комплексный характер. Рекомендуется с первых же дней после контузии начинать осмотерапию (внутривенные вливания 10% хлористого натрия, 10% хлористого кальция, 40% глюкозы); повторные переливания крови (по 75, 100, 150 мл через 4—5 дней); тканевую терапию; оксигенотерапию.

Местно применяется закапывание в пострадавший глаз дионина в возрастающей концентрации. Весьма эффективной оказалась физиотерапия, которую рекомендуется начинать со 2-й недели после повреждения и проводить длительное время (ионофорез или диатермоионофорез с йодистым калием или хлористым кальцием, 2—3 курса по 20—25 процедур).

При травматической отслойке сетчатки на почве разрывов и отрывов ее показано раннее оперативное лечение по общим правилам.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Контузии органа зрения: диагностика, классификация

К контузиям относятся повреждения органа зрения, наносимые путем тупого воздействия (ушиб, сотрясение, сдавление). Контузии могут возникать в результате непосредственного контакта травмирующего агента с глазом и его придатками (прямые контузии), либо при воздействии такого агента на окружающие глаз или отдаленные от него части тела (непрямые контузии) .

Контузии глаза и его придатков весьма многообразны по своей клинической картине: от незначительного кровоизлияния под кожу век до размозжения глазного яблока и окружающих его тканей. При контузиях обычно сочетаются повреждения различных отделов глазного яблока и его придатков.

Контузию глаз не следует рассматривать только как местное страдание. Как и всякая травма, контузия может быть источником нарушения нормальных взаимоотношений между процессами возбуждения и торможения в коре головного мозга. Тяжесть кон-тузионных изменений со стороны органа зрения зависит от повреждающего агента, места его приложения, характера нанесенного им повреждения, состояния глаза перед травмой, а также от общего состояния организма пострадавшего, его сердечно-сосудистой системы и функционального состояния центральной нервной системы.

Статистические материалы о частоте контузий глаза и его придатков в военное время весьма пестры (от 7 до 22,9% У разных авторов). Они разнятся по данным госпиталей армейского и фронтового районов и даже в лечебных учреждениях одной и той же госпитальной базы. Это находит свое объяснение в различных условиях боевой обстановки, в различном отстоянии лечебных учреждений, где собирался материал, от фронта и, следовательно, в неодинаковых условиях наблюдения. По обобщенным материалам Великой Отечественной войны, контузии составляли 19,4% всех повреждений органа зрения.

Screenshot_370

0 0 0 0

Контузия сосудистой оболочки, сетчатки: признаки, диагностика, лечение

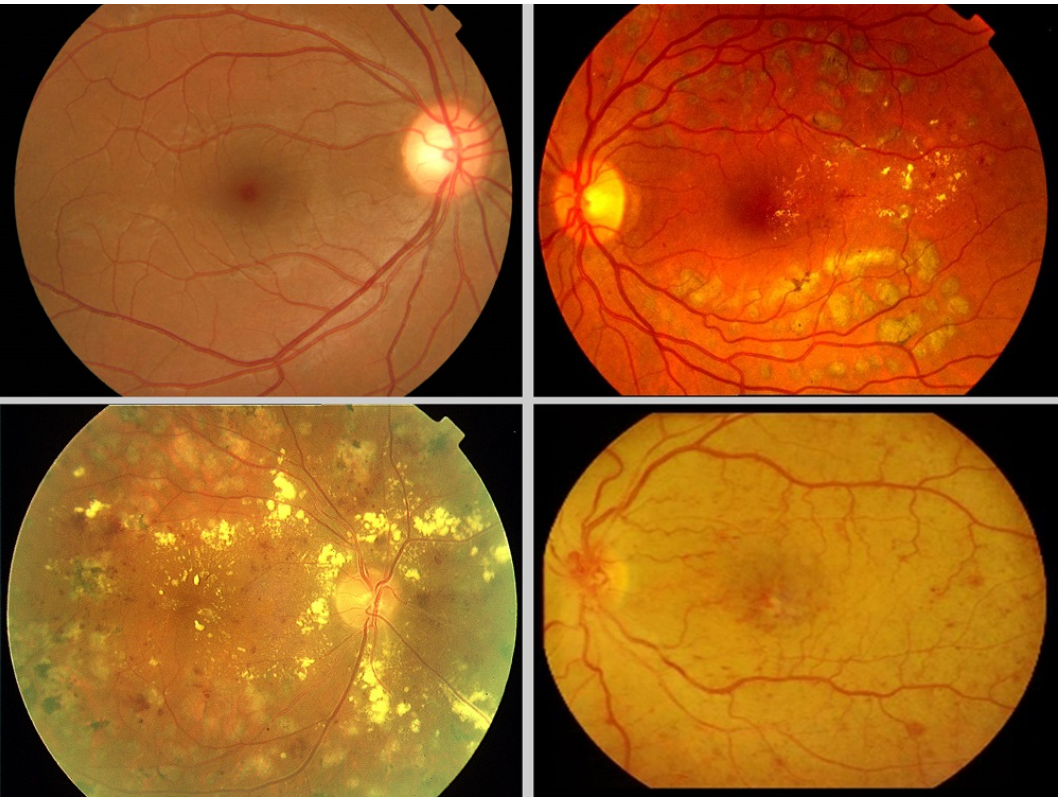

Контузионные изменения сосудистой оболочки и сетчатки наблюдаются на войне часто. Они отличаются большим разнообразием. В сосудистой оболочке при контузиях возникают различного рода повреждения сосудов, ведущие к кровоизлияниям.

Значительные кровоизлияния между склерой и сосудистой оболочкой могут повести к отслойке последней. При исследовании боковым освещением и офталмоскопом виден, желтовато-бурый бугор, выпячивающийся в стекловидное тело.

Нередко при контузиях наблюдаются разрывы сосудистой оболочки. Последняя может быть разорвана до склеры, или наружные ее слои могут уцелеть. В зависимости от этого свежие разрывы имеют при офталмоскопии вид белых или желтовато-белых полос. При контузиях мирного времени они располагаются, как правило, концентрично к соску зрительного нерва. Однако при боевых контузиях наблюдаются часто разрывы щелевидные, дырчатые, ветвистые и многоугольные. Размеры их колеблются от точечного до нескольких диаметров соска.

В свежих случаях разрывы нередко прикрыты излившейся кровью. В более позднем периоде можно видеть наряду с остатками кровоизлияний и глыбами пигмента голубовато-белые полосы обнаженной склеры и тяжи новообразованной соединительной ткани. Иногда вокруг разрыва сосудистой видны окружающие его атрофические и пигментированные очаги травматического хориоретинита. Последний может быть обнаружен и без разрывов сосудистой. Такой хориоретинит является реакцией на повреждение сосудов сосудистой оболочки.

Контузионные повреждения сосудистой оболочки ведут к нарушению циркуляции крови в ее сосудах, к расстройству обмена в глазу. Трудно представить себе повреждение сосудистой без одновременного вовлечения в страдание сетчатки.

В зависимости от размеров и расположения разрывов сосудистой оболочки и кровоизлияний наблюдаются различной степени нарушения функций глаза. При центрально расположенных кровоизлияниях зрение резко понижается.

Сетчатка реагирует на контузии чаще всего отеком и кровоизлияниями на почве разрывов сосудов или изменения проницаемости их стенки. Одновременно с сетчаткой в патологический процесс часто вовлекается и сосудистая оболочка.

Screenshot_369

0 0 0 0